2025年6月13日、出版の版元が登録する「版元ドットコム」で、「『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争』を版元はどう読むべきか」と題し、著者の飯田一史さんが勉強会(講演)を開かれていました。

『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか』は、本や本屋をめぐり「図書館があるから本が売れない」「利益率が低いから本屋はつぶれてきた」「再販制度が悪い」などとまことしやかにいわれる説について冷静に事実をひもとき、見つめるよう促す本です。

飯田さんはこれまでも『ウェブ小説の衝撃 ネット発ヒットコンテンツのしくみ』『いま、子どもの本が売れる理由』(どちらも筑摩書房)などの著作で膨大なファクトをそろえ、ロジカルに問題点を指摘されてきました(その裏にある熱量のすさまじさを毎回感じてヒリヒリします)。

「版元ドットコム」の講演の150ページを超えるスライドの後半には、今後の出版社や書店が生き残っていく上で何をすべきかという提案がされていました。

この記事では今もコンテンツマーケティングに携わる立場から、特に書店さん・出版社さん向けに比較的安価でつくりやすいマーケティングファネルについて紹介したいと思います。

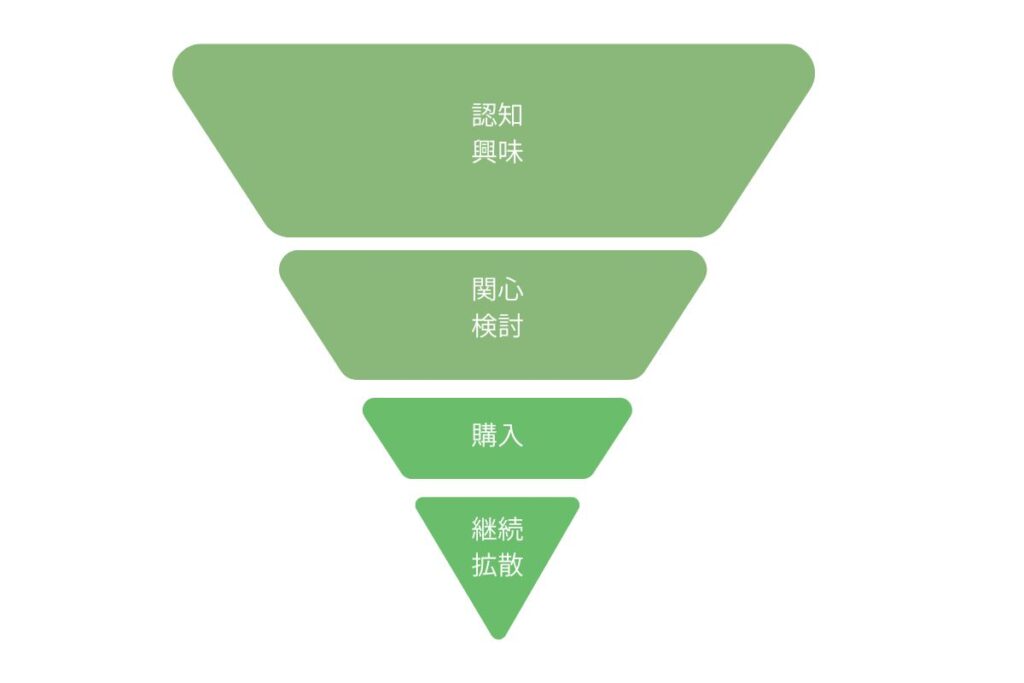

マーケティングファネルとは

書籍『木ひっこぬいてたら、家もらった。』の出版を機に、DIY BOOKSは版元(出版社)としても活動を始めました。ゆっくりとしたペースになりそうですが、本をつくっていこうとしています。

はじめは書店さんへのFAXやISBNコードの管理などの目的で登録した「版元ドットコム」では版元がメーリングリストで活発にやり取りをされており、参考になります。その中で、出版ジャーナリストでライターの飯田一史さんによる講演資料が共有されていました(2025年6月13日に開催)。

資料を拝見するに、結論からいえば「もちろん外的要因はあるけれど、まだまだ書店も出版社もやれることがあるのでは?」ということ……と理解しています。

再販制度や取次の問題が理由としていわれますが、それに近い制度や事情は他の国もある。でも欧米では必ずしも本の売上が下がっているわけではない。

国の人口やその言語の人口の問題もあるでしょう。ただまだやっていないことがあるなら、やってみよう……と希望を持てる内容になっていました。

その中の一つが、先に挙げたマーケティングファネルの設計です。

まだまだ施策を試している段階ですが、TOGLやDIY BOOKSではInstagramやメールアプリmailchimpを活用しています。

ファネル(funnel)は英語で「漏斗(ろうと)」のこと。通常は逆ピラミッドの形をした図で示されます。

たとえばマーケティングでいえば「AIDMA」とか以前は「AISAS」などのスキームが存在していました。いろいろ言葉は増えていますが、大きい流れはあまり変わっていません。

・認知→見込み顧客(リード)化→コミュニケーション→購入→リピート購入

オンライン上のカスタマージャーニーだからこういう図になる……というより、営業全般がこういうものではないでしょうか。

飛び込み営業はやる方も勇気が入りますが、来られる方も仕事を止めなくなってしまったりなかなかしんどいものがあります(私もかつてやってしまいました、失礼しました……)。

それよりも関係性を先に築く方が大事でしょう。お客さんとして通う。交流会を開く、参加する。同じ本が好きだと知る。話す……なんだか恋愛のステップにも見えますが、営業にもそういう側面はあるかもしれません。

私がベネッセコーポレーションに入社してDM(ダイレクトメール)について上司にビシビシしごかれていたとき、「あんまり自分のこと知らない人にラブレター送るつもりで考えてみなさい」と言われたことがありました。

※ベネッセで「営業」というとき、ほぼこの「DM営業」を指していました(当時は)

重要なのは見込み顧客を増やすこと

重要なのは見込み顧客(リード)の数を増やし、リードと関係性を築くことです。

リードが増えれば、リーチできる数が増える。そこからCTR(クリック率)、CVR(コンバージョン率、購入した比率など)を上げていく。

CVRが0.1%でも上がれば売上が大きく上がることになるので、CVRを上げる施策(CTAや訴求全体の見直し)は重要ですが、ある程度のリードがいなければ知らせること自体ができません。

※リードと関係性を築いていく施策全般をリードジェネレーション、育成化する施策をリードナーチャリングと呼びます。

リードを増やすには、例えばSNSで見込み顧客の役に立つ・面白いと思ってもらえそうな写真や動画を投稿する。あるいは検索ボリュームの大きいキーワードを調べて、売りたい商品に関連する良質な記事をつくる。そういった接点をつくり「リードマグネット」と呼ばれるおみやげをダウンロードしてもらう。例えばコンテンツマーケティングでいえば、年間のコンテンツカレンダーであったり、最新事例のホワイトペーパーだったりします。

書店さんでいえばおすすめの本や著者へのインタビュー、棚づくりの裏側。

出版社でいえば、段階的な新作の情報の小出しや裏話、著者とのトークの公開などが考えられるかもしれません。

※求められるコンテンツは目的や対象の顧客の属性により異なるはずです

例えばDIY BOOKSではZINEをつくる人向けのワークシートやZINEづくりの最初のガイドがダウンロードできるようにしています。

メールマガジン(ニュースレター)でいえば、このように登録したくなるコンテンツをつくって促すのが一つです(フォームも設置)。

KPIで定期的に管理・改善する

それぞれのKPIを持つことも大事です。

もちろん管理ツールもありますが、例えば月に1回でも下記のKPIを見る習慣をつけることをおすすめします。

– X、Instagram、その他SNSのフォロワー数、エンゲージメント数・率

– Google AnalyticsでUUやセッション数、その他数値

– Google Search Consoleで自社サイトに流入の多い検索キーワードと順位、CTR(クリック率)

– ニュースレターの登録者数、開封率、CTOR(ユニーク開封あたりのCTR)、解除率

など

そして、大事なのは結果にあまり一喜一憂しないこと。特にWeb上の施策は正解がいきなり得られない場合が多いもの。そこがしんどく、面白い点です。

A/Bテストで効果的なタイトルやバナーデザインを試して改善を繰り返す……ようなやり方がいいでしょう。

何のツールを使うべきか

ではファネルを管理して、リードジェネレーションを実現していくのに何のツールを使うべきか。

飯田さんの前出の資料ではHubspotが例に挙げられていました。

Hubspotは強力なツールですがそこそこの料金がしますし、機能が多すぎて大企業でないとオーバースペックかもしれません。

Click funnelsやDeadline Funnelsもうまく使えば良いと思いますが、たとえば「あと○分で○は終了」など期間終了で焦らせて買わせる・割引するなどは書籍という商材にはあまり向いてないと思います(クロスセル、アップセルをする意味では使えると思いますが)。

個人的には2,000円程度の月額料金(500ユーザー)から送信できるMailchimpをおすすめします。

Mailchimpは歴史のあるメールアプリですが、今や統合マーケティングプラットフォームになっています。

リードジェネレーションやCRM全般に使えますが、まずはメール機能をメインに使いましょう。

登録フォームの設置、セグメント、自動メールのカスタマージャーニーなどが低料金で使えます。

※Kraviyoなども試しましたが、自動化や連携機能と料金を比較するとMailchimpが一番費用対効果が高いと思いました。飯田さんの資料に書いてあったsubstackについてはニュースレター+ブログ配信としては優秀(私も自分のニュースレターにはsubstackを利用しています)。ただウェルカムメール、自動配信、細かいセグメント分けなどはしにくいです。Zapierなど連携アプリとの接続もあまりできません。

ちなみにDIY BOOKSではレジアプリ・ECにSquareを利用していますが、MailchimpとSquareを連携し、スクールやイベント、書籍・ZINEが購入された後に自動で特定のメールを送るカスタマージャーニーを設計しています。

WordPressやShopifyその他ECプラットフォームやCMSとの連携がしやすいのもMailchimpの良さです。

ネックは管理画面などがすべて英語であることですが、そこまで複雑な表現は少なく、気になる場合はブラウザの翻訳アプリを駆使すれば使えると思います。

国産のメールアプリもありますが、料金に比べて機能が少なく、上のようなAPI連携などがしにくいものが多い印象です。

メールアドレスの数は裏切らない

メルマガというと古き良き技術という印象を持たれるかもしれませんが、業務上メールアドレスを持たない人はほぼおられないでしょう。

chatGPTにしろClaudeにしろ最新のAIでもWebサービスでもメールアドレスがアカウントになり、本人確認の手段になります。アカウント登録時点でリードジェネレーションが始まっているわけです。

そしてメールの開封率はなかなかに高いのが特徴です。DIY BOOKSのニュースレターも基本的に60~70%は開封されます。

たとえばnoteや自社ブログに記事を上げても50PVしかいかなかったとしても、メールで500の読者がいた場合、開封率が70%であれば350pvいきなりいく。しかも、誰か知らない人が読んだわけでなく、こちらが把握している読者が読んでくれる。この違いは大きい。

もちろんリストが枯渇、疲弊することはありますが、そこはコミュニケーションの工夫が必要です。

—

TOGL(DIY BOOKS)ではMailhimpでの使い方、見込み顧客の獲得、リードナーチャリングについてなどのアドバイス、ニュースレター運用の代行、カスタマージャーニー(自動化)の設計などのお手伝いが可能です。

※「Mailchimp」の代理店として基礎的なメールマーケティング、高度な電子メール戦術、自動化についての認定を取得しています。

お気軽にお問い合わせください!